vendredi 29 décembre 2023

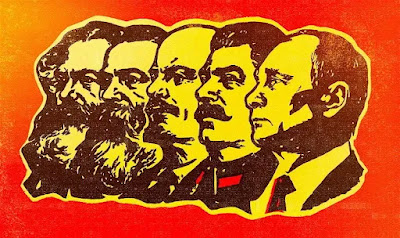

Communisme

jeudi 28 décembre 2023

Paradise Lost

mercredi 27 décembre 2023

Déontologie

Un ami ivre (c'est les fêtes) nous informe à l'instant même que l'idéologue-politicien Patrick Buisson, fasciste amphibie de classe Ropucha, conçu pour le débarquement de troupes d'assaut et bourré de munitions et de drones kamikazes Shahed, ne le serait désormais plus (amphibie), étant donné qu'il gésirait par le fond quelque part dans la rade de Feodosia en Crimée occupée, suite à une frappe massive, malicieuse et réussie de l'armée de l'air ukrainienne. Les propos de notre ami nous paraissant, tout de même, extrêmement incohérents et décousus, nous nous proposons d'enquêter de notre côté de manière indépendante avant de confirmer auprès de notre fidèle lectorat cette nouvelle relative à l'étanchéité, ou la non-étanchéité, de M. Buisson, ancien directeur de la rédaction de Minute et proche entre les proches de MM. Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen. À la décharge de certaines de nos sources imprudentes (que nous protégerons néanmoins naturellement, aux termes de notre déontologie et éthique journalistiques habituelles), il faut reconnaître que les informations enthousiasmantes n'étant pas légion en cette fin d'année 2023, le fait qu'elles viennent, ces jours derniers, à se succéder ainsi (en rafale, pour ainsi dire) n'est pas sans risquer d'induire chez certains une forme aiguë de confusion mentale à tendance euphorique et baroque. Aussi, afin de s'assurer de distinguer enfin clairement, distinctement et efficacement, un chef suprême Gardien de la Révolution iranien soudain rayé de la carte par un missile sioniste bienvenu, une merde libérale-fasciste française à bout de souffle cassant sa pipe comme une fiotte et un navire poutiniste ridiculement broyé au Stormshadow ou au Scalp-EG, le mieux nous paraît-il encore de prendre un peu de recul, comme on dit. En rebuvant un coup, éventuellement.

mardi 26 décembre 2023

lundi 25 décembre 2023

Douce odeur du sapin (de Noël)

mercredi 20 décembre 2023

Fracture générationnelle (okey boomaire !)

jeudi 14 décembre 2023

Hourrah ! l'école crame !

mercredi 13 décembre 2023

Enracinés !

lundi 4 décembre 2023

Gặp lại Chú nhể

dimanche 3 décembre 2023

Des Tchândâla d'Allah (génie du nietzschéisme)

dimanche 19 novembre 2023

De la mécanique plaquée sur des cadavres

vendredi 10 novembre 2023

Tant qu'ils tripotent pas les pangolins !

vendredi 3 novembre 2023

Collapsologie à tendance solipsiste (mais stylée, quand même...)

Catastrophe naturelle

jeudi 2 novembre 2023

À base de concentré de légume

vendredi 27 octobre 2023

Et ma diagonale du vide, c'est du poulet ?

jeudi 26 octobre 2023

Les 10 ans de Lucane Distro (Lille)

mercredi 25 octobre 2023

Bien fait pour ta gueule (connasse !)

dimanche 22 octobre 2023

Danse de mort (on achève bien les chômeurs)

samedi 21 octobre 2023

Dans la nuit des Lumières

dimanche 15 octobre 2023

D'un massacre l'autre

samedi 14 octobre 2023

" L'école est le premier visage de la démocratie" (Élisabeth Borne)

jeudi 12 octobre 2023

Se recentrer sur soi

vendredi 6 octobre 2023

Dans le Panot

Zéro artificialisation nette

jeudi 5 octobre 2023

Percée de la théorie critique (2) : Michaël Fœssel

Dans son stimulant petit essai, intitulé Quartier rouge, le plaisir et la gauche, Mickaël Fœssel renvoie très efficacement dos-à-dos Deleuze et Foucault sur la question du plaisir. En ce qui concerne le premier de ces pénibles, Fœssel rappelle que le plaisir, opposé binairement par Deleuze au désir, lui apparaît — en schématisant un peu les choses — comme une sorte de coup de sifflet bourgeois signant invariablement la fin de toute récréation rigolote et intense : la mise à l'arrêt, brutale et détestable, d'un mouvement d'accroissement de puissance continu incarné par le désir. Et en bon spinoziste qu'il est, Deleuze considère donc ce dernier non comme simple faim (libido), mais plutôt comme appetitus sublime, sans limites et pourtant brimé par le surgissement d'une satiété forcément décevante, forcément renonçante. Fœssel le cite (p. 46 de son ouvrage) : ≪Je ne peux donner au plaisir aucune valeur positive, écrit Deleuze, parce que le plaisir me paraît interrompre le procès immanent du désir≫ (Désir et plaisir, 1977). Le plaisir serait renoncement de petit-joueur, choix nihiliste de s'endormir tellement vite sur ses digestions minables, sur ses acquis misérables. Le thésauriseur, une fois ses arrières assurés, renoncerait mesquinement à toute exploration vitale supplémentaire. Foucault, lui, à l'inverse, préfère le plaisir au désir. À nouveau, Fœssel cite Deleuze : ≪La dernière fois que nous nous sommes vus, Michel me dit avec beaucoup de gentillesse et d'affection, à peu près : je ne peux pas supporter le mot désir ; même si vous [Deleuze et Guattari] l'employez autrement, je ne peux pas m'empêcher de penser ou de vivre que désir = manque ou que désir se dit réprimé. Michel ajoute : alors moi, ce que j'appelle "plaisir", c'est peut-être ce que vous appelez "désir" ; mais de toute façon j'ai besoin d'un autre mot que "désir"≫ (id., p. 44-45). Pour Foucault, le plaisir est un fait. Son existence est indiscutable. Il est toujours déjà là, hic et nunc, quand le désir se présente comme manque illusoire, tension vers un absolu très religieux et absurde, impliquant en outre, à ses yeux, une curieuse demande geignarde de justice, sorte de plainte ou supplique s'ignorant elle-même, effectuée auprès du Pouvoir (terme dont on n'a jamais bien compris ce qu'il représentait au juste pour Foucault, sans doute parce qu'il n'y a rien à y comprendre de bien distinct et de bien intéressant). Fœssel s'essaie là-dessus à préciser les choses : ≪Foucault ne peut envisager le désir autrement que comme la visée d'une transcendance : en désirant, le sujet se rapporte à ce qui n'est présent pour lui que sous la figure de l'absence. Il imagine ce qu'il n'a pas et qu'il devrait pourtant posséder, or c'est toujours dans l'imaginaire que s'engouffre la Loi. Le désir est une adresse qui, en même temps qu'elle accuse le pouvoir de réprimer les corps, institue ce pouvoir en grand Autre transcendant. Faire paraître son désir sur la scène publique, c'est se confronter à une Loi qui, dès lors, devient juge de toutes les revendications. À l'inverse, les plaisirs désignent ce que les corps expérimentent d'ores et déjà de leur puissance. Ils ne portent pas avec eux une demande imaginaire adressée au pouvoir, ils manifestent une résistance effective, réelle, immanente à son emprise. Plutôt que d'inciter les sujets à projeter leur satisfaction dans un ailleurs, ils permettent de l'expérimenter ici et maintenant. Le plaisir substitue l'affirmation à la revendication. En ce sens, il désigne une manière non utopique de se tenir à la marge des normes du pouvoir≫ (p.46). Foucault méprise donc le désir car le désir se référerait invinciblement, du point de vue des partisans politiques du désir, d'Éros (ceux visant à la fois une socialisation et une politisation maximales du désir : on pense ici à Marcuse, bien entendu, que Foucault attaque rarement frontalement) à un certain besoin mystique d'absolu ou de transcendance réprimé par le Pouvoir, ce dont les ≪freudo-marxistes≫ se plaindraient alors, d'après lui, selon des modalités ≪pré≫ ou ≪crypto-juridiques≫. Les notions liées au concept de Justice ou de Loi, toujours très infamantes dans la bouche du roi chauve transcendantal de l'institution universitaire française, suffisent, on le sait, à stigmatiser tous ceux, toutes celles tentés un jour ou l'autre de réclamer pour leur gueule des droits, quelle horreur ! dans le cadre, c'est-à-dire auprès du Pouvoir existant. Mais quel Pouvoir ? nous demanderez-vous à nouveau. Un pouvoir de classe, peut-être ? On n'en sait pas grand-chose, en vérité, vu que, comme suggéré plus haut, chez Foucault, ≪Pouvoir≫, ça veut tout dire, rien dire, et surtout de la merde et d'ailleurs le Pouvoir est partout et nulle part et de tout temps, et donc circulez ! Car réclamer des droits à la satisfaction de son désir, et faire l'hypothèse d'un Pouvoir réprimant ce désir, Pouvoir qu'il faudrait donc combattre pour cette raison en vue de libérer son désir, ce serait du flan, car en fait ce serait demander l'autorisation au Pouvoir de jouir, vous comprenez ? Et ainsi, le Pouvoir aurait gagné (ce Pouvoir que, par ailleurs, il ne faut pas combattre puisqu'il est partout, et pas mauvais en soi), le summum de la bêtise foucaldienne étant, selon nous, atteint dans l'émission de cette théorie bien connue selon laquelle le Pouvoir est essentiellement producteur. Le Pouvoir ne réprime point, ni ne détruit : il produit. Le capitalisme ne détruit pas l'homme, ne détruit pas l'humanité en l'homme qu'il exploite jour et nuit, il produit le prolétaire (et donc, suivez bien : ses révoltes possibles). Le Pouvoir crée ainsi des plaisirs, en tant que, de manière immanente, les gens s'adaptent à une répression qui, pourtant, n'existe pas, rappelez-vous, puisque le Pouvoir produit, il ne réprime pas. Le Pouvoir crée par exemple, par son action normative (hétéronormée), des plaisirs homosexuels ou déviants clandestins circonstanciés d'une grande richesse inventive, et il incarne cette circonstance, cette condition productrice. Et donc le Pouvoir est beau, et il faut être comme lui : productif, inventif, mobile. Quant à ce désir que, selon Marcuse, la Bourgeoisie réprimerait, en même temps que l'humanité de l'homme, il n'existerait pas, selon Foucault, dans la pureté qu'on lui prétend. Et sa libération serait tout aussi illusoire que son être-empêché. L'être humain n'ayant en effet aucune essence (même possible ou future), de fait ni l'idée d'un humain accompli et épanoui (enfin libéré, au plan érotique, d'un Pouvoir fondamentalement aliénant) ni son contraire, à savoir celle d'un humain frustré de cette réalisation essentielle de soi, et déshumanisé, avili, plongé dans le malheur du fait d'une telle frustration, n'auraient de sens chez Foucault. Ou plutôt, comme l'indique ensuite Fœssel, aucun sens politique et collectif. Car, et c'est en cela que Foucault est un penseur néo-libéral : on peut se réaliser, chez lui, en prenant soin de soi, en prenant ≪souci de soi≫ (voir le dernier tome de l'Histoire de la sexualité), à la manière des Anciens (Grecs), en actant l'échec de toute révolution et de manière individuelle, dans la culture autarcique, propriétaire, élitiste et ascétique des plaisirs. Diététique, gymnastique, soin du corps, exercices divers et discipline généralisée appliquée à son sujet solitaire : voilà déjà que se profile, au coeur des ignobles eighties, le catéchisme ignoble que nous ne connaissons que trop bien aujourd'hui, dans sa forme extrême et populacière, à savoir : l'obsession du développement personnel. Telle est la conception du plaisir (et du ≪processus de subjectivation≫) foucaldienne version dernière époque : foncièrement individualiste et anti-politique. Et telle est cette figure philosophique que d'absurdes militants degôche d'aujourd'hui, considèrent encore, sans jamais nourrir aucun doute à ce sujet, comme un camarade de lutte, fournissant à la cause tout un tas d'outils subversifs utiles. Selon nos derniers calculs, ceux-là, celles-là, ne tarderont cependant plus à imiter sa posture finale de retour ou de redécouverte libérale du sujet, après éreintement du mythe de l'Homme, de la Raison, de la Vérité et autres vieilleries condamnables.

Résistance de l'objet et matérialisme au singulier (par Roger Caillou)

mercredi 4 octobre 2023

Communiqué n°6

dimanche 3 septembre 2023

Indigenus sempiternus

mercredi 30 août 2023

Highlander

dimanche 27 août 2023

J'aime ma boîte !

samedi 26 août 2023

Tête de Janus (ou : ce dont on ne peut pas parler, c'est cela, précisément, qu'il s'agirait de dire)

«CRITIQUE– Permettez-moi de demander : Quel accent a le mystique chez Wittgenstein ? Cette proposition ne rappelle-t-elle pas, et de manière inquiétante, la question de Heidegger – question assurément «dépourvue de sens» du strict point de vue de Wittgenstein : «Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien ?» ? Est-ce que la perte du langage qui est celle de Heidegger face à l'être, n'est pas aussi celle de Wittgenstein ? Le positiviste et le philosophe de l'être ne tombent-t-il pas dans la même aporie ?

SPEAKER II– L'expérience qui est au fondement de la mystique heideggérienne de l’être pourrait être semblable à celle qui permet à Wittgenstein de parler du mystique. Pourtant, il serait impossible pour Wittgenstein de poser la question heideggérienne puisqu’il nie ce que Heidegger présuppose, à savoir que l'être vient au langage dans la pensée. Heidegger commence à philosopher précisément là où Wittgenstein cesse de philosopher. Car, comme le dit la dernière proposition du Tractatus Logico-philosophicus :

WITTGENSTEIN – «Ce dont on ne peut parler, il faut le taire.»

SPEAKER II – Selon les thèses de Wittgenstein, parler du «sens» de l'être est impossible car il n'y a pas de sens dans un monde qui est seulement représentable, descriptible, mais non explicable. Pour pouvoir expliquer le monde, il faudrait que nous puissions nous placer hors du monde, il faudrait, pour emprunter à Wittgenstein, «pouvoir énoncer des propositions sur les propositions du monde», comme croient pouvoir le faire les métaphysiciens. À côté des propositions qui prononcent sur des faits, ils ont des propositions de second ordre qui prononcent sur des propositions factuelles. Ils accomplissent une donation de sens. Wittgenstein récuse fermement ces essais. S'il y avait du sens dans le monde, ce sens n'aurait aucun sens sans quoi il appartiendrait aux faits, à ce qui est représentable parmi d'autres choses représentables. Il serait du même ordre que les faits : un objet de savoir parmi d'autres objets et, par conséquent, dépourvu de valeur. En effet :

WITTGENSTEIN – «Comment est le monde voilà qui est absolument indifférent. [...] Le sens du monde doit se montrer en dehors du monde. Dans le monde toutes choses sont comme elles sont et se produisent comme elles se produisent».

CRITIQUE – S'il n'y a pas de réponse à cette question sur le sens de l'être, question que nous sommes habitués à adresser à la philosophie, si cette question ne fait que nous renvoyer à nous-mêmes parce que la pensée et le langage se refusent à nous, comment les questions de l'éthique, qui lui sont étroitement associées, trouveront-elles une réponse ? En effet, les normes éthiques, les propositions liées au «devoir» et les valeurs à partir desquelles nous nous orientons sont, elles aussi, des propositions de second ordre, ancrées dans la métaphysique. Mais si une réalité de second ordre, dans laquelle sont logées la donation du sens et celle de la loi morale, propres à notre vie, se trouvait contestée, c'est toute l'éthique qui serait abolie dans cette philosophie néopositiviste, et on atteindrait effectivement le degré zéro de la pensée occidentale, la réalisation d'un nihilisme absolu, que Nietzsche lui-même, ce destructeur des systèmes des valeurs de la tradition occidentale, n'a pas été capable de concevoir.

SPEAKER II – La philosophie de Wittgenstein est naturellement une philosophie négative. Wittgenstein aurait pu nommer son Tractacus de la même manière que Nicolas de Cues, De docta ignorantia. Car ce dont nous pouvons parler ne vaut rien et ce dans quoi réside la valeur, nous ne pouvons pas en parler. Par conséquent, conclut Wittgenstein, nous ne pouvons formuler aucune proposition d'éthique qui soit vraie et démontrable.

WITTGENSTEIN – «L'éthique est transcendantale.»

SPEAKER II – Wittgenstein entend par là que la forme éthique, qui n'appartient pas au fait du monde, est analogue à la forme logique. Elle ne peut plus être présentée, mais elle se montre. Comme la forme logique, avec l'aide de laquelle nous représentons le monde, elle est la limite du monde, que nous ne pouvons pas transgresser. Et il poursuit :

WITTGENSTEIN – «La solution de l'énigme de la vie dans l'espace et le temps se trouve hors de l'espace et du temps.»

SPEAKER II– Et nous revenons ainsi à la proposition décisive :

WITTGENSTEIN– «Comment est le monde, voilà qui est absolument indifférent pour ce qui est plus élevé. Dieu ne se révèle pas dans le monde.»

SPEAKER II – C’est la proposition la plus amère du Tractatus, elle fait écho à un vers de Hölderlin : «Eux dans le Ciel sont si peu attentifs à nos vies !». Mais ce qui est visé, c'est surtout que Dieu reste le Dieu caché, le deus absconditus, qui ne se montre pas dans ce monde, que nous pouvons représenter par un schéma formel. Que le monde soit dicible – donc représentable –, que le dicible soit possible, cela ne tient sa possibilité que de l'indicible, du mystique, de la limite, ou de quelque nom par lequel on voudra l’appeler.»

SPEAKER I– Comme le Tractatus, les Investigations philosophiques mûrissent un résultat très remarquable. Elles veulent mettre fin à ce que nous avons pratiqué au titre de la philosophie pendant des millénaires et sous les formes les plus diverses. Et elles le font en accordant au positivisme le droit de donner une description valide du monde mais elles le jettent à la ferraille en tant que vision du monde et philosophie capable d'expliquer le monde ainsi que toutes les autres philosophies qui interrogent l'être et l'existence. Mais il me semble qu'il y a là un point névralgique, qui tient au fait qu'après cette élimination ou suspension des problèmes – qui sont aujourd'hui volontiers désignés comme un «besoin existentiel» –, ceux-ci persistent malgré tout parce qu'il est dans la nature de l'homme de questionner et de voir dans la réalité davantage que la positivité et le rationnel dont Wittgenstein pense, en outre, qu'ils ne constituent pas la totalité de la réalité. Et très nombreux seront ceux parmi nous qui ne sont pas satisfaits par cette détermination certes incontestable de ce qu'on peut savoir et ne peut pas savoir, de la science positive et des limites, qui font leur entrée comme forme logique et éthique dans le sujet métaphysique, mais dont on ne peut plus parler [...]. Que Wittgenstein n'ait pas fait la profession de foi attendue en faveur du christianisme ne doit pas nous induire en erreur à propos des limites qui ne sont pas seulement des limites, mais aussi des lieux d'effraction de ce qui se montre, de ce qui peut faire l'objet d'expérience sur un mode mystique ou par la foi, et qui agit sur nos faits et gestes. Il n'y a simplement pas de place dans son œuvre pour une confession dans la mesure où celle-ci ne se laisse pas dire ; dite, elle quitterait déjà l'œuvre. Et Wittgenstein voulait aussi, avec autant de passion que Spinoza, libérer Dieu du défaut que constitue la possibilité qu'on s'adresse à lui.

SPEAKER II – Nous devons chercher la raison de son attitude dans la situation historique ou il se trouvait. Son silence est entièrement à comprendre comme une protestation contre l'anti-rationalisme spécifique de l'époque, contre la pensée occidentale contaminée par la métaphysique – surtout la pensée allemande, qui se complaît dans des lamentations sur la perte du sens, dans des appels à la réflexion, dans des pronostics de déclin, de transition et de réveil de l'Occident, autant de courants d'une pensée hostile à la raison, mobilisée contre les «dangereuses» sciences positives, le «déchaînement» de la technique, et cherchant à maintenir l'humanité dans un état primitif de la pensée. Le silence de Wittgenstein est aussi à comprendre comme une protestation contre les tendances de l'époque qui croient à la science et au progrès, contre l'ignorance relative à la «totalité du réel», ignorance toujours plus répandue aussi bien dans l'école néopositiviste qui a pris son essor dans son œuvre que parmi les scientifiques proches de cette école. Wittgenstein fut un jour qualifié de «tête de Janus» par un philosophe viennois. C'est lui, et personne d'autre, qui reconnut, affronta dans son œuvre, et surmonta les dangers inhérents aux antagonismes toujours plus durs de la pensée de son siècle : l'irrationalisme et le rationalisme. »

.jpg)