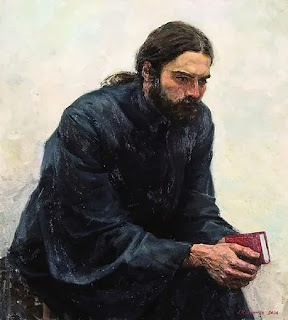

(Aleksandr Kosnichyov, Moine, 2006)

1

≪Je vous raconterai, messieurs, une autre anecdote sur Ivan Fiodorovitch lui-même, une anecdote des plus intéressantes et des plus caractéristiques. Voilà cinq jours, pas plus, dans une société de notre ville, essentiellement féminine, il a déclaré solennellement dans un débat qu'il n'y avait absolument rien sur la terre entière qui puisse obliger les gens à s'aimer les uns les autres, que cette loi de la nature selon laquelle l'homme devait aimer l'humanité n'existait pas, et que, si l'amour avait existé sur terre jusqu'à présent, ce n'était pas suite à une loi naturelle, mais uniquement parce que les gens croyaient en leur immortalité. Ivan Fiodorovitch ajoutait à cela entre parenthèses que toute la loi naturelle consistait en ceci qu'il suffisait d'anéantir en l'homme sa foi en son immortalité pour que s'effacent en lui immédiatement non seulement l'amour, mais toute force vitale pour continuer la vie dans le monde. Bien plus : à ce moment-là, il n'y aura plus rien d'immoral, tout sera permis, même l'anthropophagie. Mais, plus encore, il concluait en affirmant que, pour tout individu comme, par exemple, vous et moi, qui ne croit pas en Dieu, ni en son immortalité, la loi morale de la nature devait immédiatement se transformer dans le contraire absolu de la loi précédente, la loi religieuse, et que l'égoïsme et même le crime non seulement devraient être permis, mais être même reconnus comme nécessaires, comme la solution la plus raisonnable, pour ne pas dire la plus noble, de tous les problèmes de l'homme. ≫

2

≪Toute sa théorie, c'est de la crapulerie ! L'humanité se trouvera des forces toute seule pour vivre pour la vertu, même sans croire à l'immortalité de l'âme ! Dans l'amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, elle la trouvera...

Rakitine s'était échauffé, il n'arrivait presque pas à se contrôler. Mais, brusquement, comme s'il se souvenait de quelque chose, il s'arrêta.

─ Bon, ça suffit, reprit-il, avec un sourire encore plus torve qu'avant. Pourquoi tu ris ? Tu penses que j'ai des idées vulgaires ? ≫

(Dostoïevski, Les Frères Karamazov, I, 6,

traduction : André Markowicz)